- Кисель Салтыкова Щедрина на новый лад

- Как чиновник Салтыков-Щедрин высмеивал язвы русской жизни. И это еще актуально!

- Сатирическое alter ego

- Писатель победил чиновника

- Народный писатель

- Обед по-праздничному Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович “Пошехонская старина”

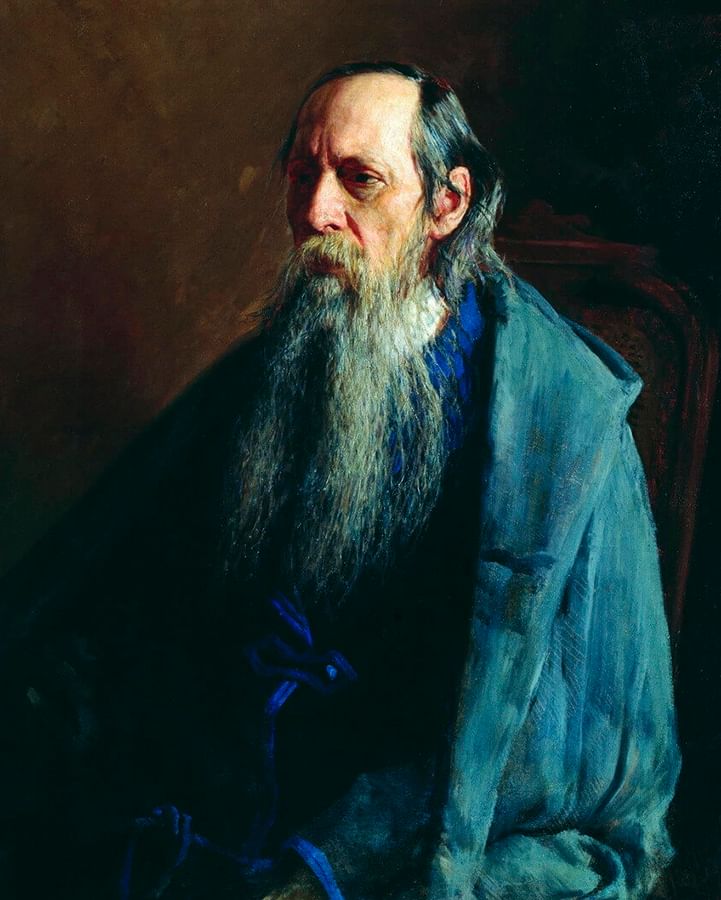

- Михаил Салтыков-Щедрин

- «Помню, что меня секут. секут как следует, розгою»: детские годы

- «Начал писать стихи, за которые был часто наказываем»: учеба в Царскосельском лицее

- «Пятницы» Петрашевского, собственный кружок и первые повести

- «Скитальческая жизнь в глухом краю»: ссылка в Вятку

- «Писал и служил, служил и писал»: возвращение в Петербург

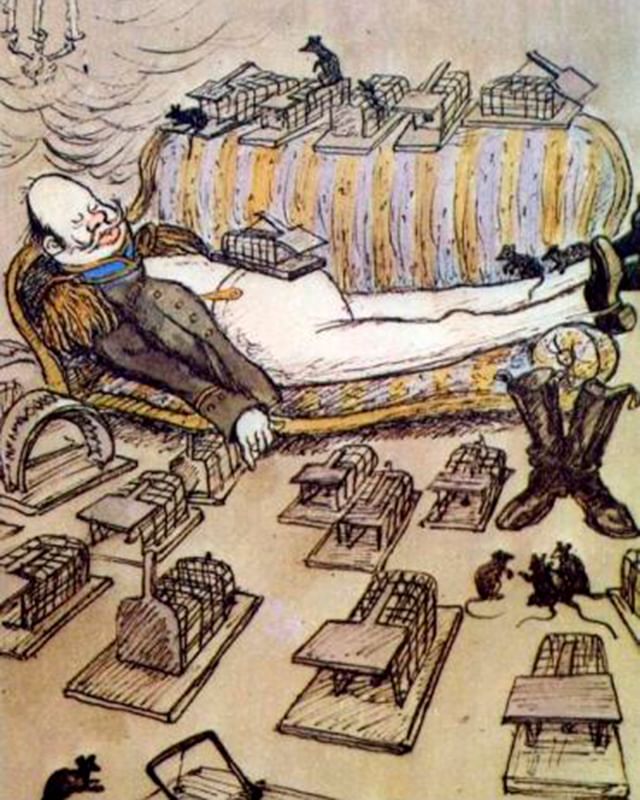

- «Вершина сатирического искусства»: роман «История одного города»

- «Его сказки — та же сатира, и сатира едкая»

Кисель Салтыкова Щедрина на новый лад

По мотивам «Кисель» Салтыкова-Щедрина Михаила Евграфовича (1826-1889)

«Сварила кухарка кисель и на стол поставила. Скушали кисель господа, сказали спасибо, а детушки пальчики облизали. На славу вышел кисель; всем по нраву пришелся, всем угодил. «Ах, какой сладкой кисель!», «Ах какой мягкой кисель!», «Вот так кисель!» — только и слов про него. — «Смотри, кухарка, чтобы каждый день на столе кисель был!» И сами наелись, и гостей употчевали, а под конец и прохожим на улицу чашку выставили. » (С-Щ)

Представьте только, когда-то времена такие были,

Когда дворяне знатные, и прочие вельможи, кисель любили.

Кухарка, кисель сварила и господам почтенным подала.

Откушали кисель вельможи, и все воскликнули: «Вот это да!

Сладкий! Мягкий! Сытный! И никакой другой еды не надобно желать!

Смотри, кухарка! Чтобы кисель, нам ежедневно подавать!».

Время прошло. Вельможи, объелись киселём.

И стали возмущаться: «А что хорошего то в нём?

Какой то он уж слишком сладкий, мягкий, слизкий.

Ну, и по чину, нам совсем кисель не близкий!

Нам больше по душе жульен, и бланманже, и черная икра,

Ну, может, ещё сёмга и осетрина, и то лишь иногда. »

И вес вельможи, дружно тут решили, свиньям кисель отдать,

Ну а самим, за «истинной едой», поехать заграницу погулять.

«Мы нагуляемся там вдосталь, а если, уж это непременно нужно,

В Россию мы вернёмся, и на кисель навалимся все дружно!»

Разъехались вельможи по заграницам, а кисель — свиньям отдали.

А свиньям что: жрать ведь охота, вот один кисель и жрали.

Вельможи, между тем, по заграницам догулялись,

Проели и пропили всё, и без гроша остались:

«Айда домой! Кисель нас дома ждёт! Кисель теперь придётся есть. »

Домой вернулись, ложки похватали и только за столы успели сесть,

Как дружно прокричали кухаркам, им киселя побольше всем «принесть»!

Кухарки же в ответ: «Мы, господа хорошие, весь кисель давно сожрали!»

Так что вельможи, киселя российского уж больше никогда и не видали.

«И теперь все — и господа, и свиньи — все в один голос вопиют:— Ели мы кисель, а про запас не оставили! Чем-то на будущее время сыты будем! Где ты, кисель? Ау! » (Салтыков-Щедрин)

Как чиновник Салтыков-Щедрин высмеивал язвы русской жизни. И это еще актуально!

Он был высокопоставленным чиновником и при этом отцом русской сатиры. Он также стал автором более 600 новых слов русского языка.

Лев Толстой называл его «прокурором русской общественной мысли», а Тургенев сравнивал с Ювеналом. Михаил Салтыков-Щедрин (1826-1889) был родоначальником сатиры, обличителем общественных и государственных пороков, писателем неоднозначным и практически скандальным.

Несмотря на то что Россия с тех пор сменила две государственные модели, образы Салтыкова-Щедрина не утратили своей актуальности и свежести звучания. Коррупция властей, обличаемая сатириком более стал лет назад, до сих пор остается одной из самых опасных язв современной России.

Особый оттенок творчеству Салтыкова-Щедрина придавало то, что он сам долгое время был высокопоставленым чиновником и литературным цензором в царской России. «Писатель сарказма и разъедающего анализа», «легальный террорист в России» называли его современники.

Сатирическое alter ego

Салтыков-Щедрин — в этой двойной фамилии заключена двойная биография писателя. Долгое время существовал лишь Михаил Салтыков – потомственный дворянин, сделавший успешную государственную карьеру, был вице-губернатором в Рязанской и Тверской губерниях. Николай Щедрин – псевдоним Салтыкова для литературы и публицистики.

Жесткая сатирическая позиция удивительным образом сочеталась с работой в государственных ведомствах. Одновременно быть государством и критиковать его – вот такую эксцентричную позицию выбрал Салтыков-Щедрин.

Первые повести «Противоречия» (1847) и «Запутанное дело» (1848), высмеивающие порядки тогдашней России, своей острой социальной проблематикой обратили на себя внимание властей, напуганных французской революцией 1848. Писатель был выслан на 8 лет в город Вятка (ныне Киров) за «. вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, протрясших уже всю Западную Европу. ». В ссылке Салтыков-Щедрин продолжал служить, а наблюдения за жизнью серой российской провинции дали писателю богатый материал для будущих сочинений.

Писатель победил чиновника

Постепенно Щедрин-литератор вытесняет Салтыкова-чиновника. И в 1868, когда крупнейший русский поэт и журналист Некрасов предложил ему стать соредактором известного журнала «Отечественные Записки», Салтыков-Щедрин полностью посвятил себя литературной работе.

Слава писателя-сатирика пришла к Салтыкову-Щедрину в 1856 с циклом рассказов «Губернские очерки», где он описывает жизнь обитателей российской провинции, обличает и высмеивает порядки и законы, чиновников и помещиков.

Вскоре под обстрел критики попадет и сам Щедрин. Его обвиняли в зубоскальстве, насмехательстве и следованию моде на «смех» в литературе. «Дважды вице-губернатор критикует государственное устройство России – это парадокс и с моральной, и с правовой точки зрения», — писали о Салтыкове в прессе.

Салтыков ответил новыми литературными произведениями. В 1870 выйдет его сатирическая повесть «История одного города». И если раньше Щедрин высмеивал уродливый быт провинции, то здесь сатире подвергнутся правительственные верхи. Цари и царские министры были показаны в образах градоначальников, а сам город Глупов стал собирательным образом государственного режима.

Народный писатель

Сатира Щедрина формировалась из образности народной речи, зоологических уподоблений и гротеска. Он пишет такие сказки, как «Карась-идеалист», «Орел-меценат», «Медведь на воеводстве», где напрочь стирает границы между фантазией и реальностью. Писатель обильно использует просторечия, пословицы, а порой и резкие, грубые и даже бранные выражения.

Салтыков-Щедрин занимает первое место среди всех русских литераторов, публицистов и вообще просветителей по числу слов, введённых им в русский язык! В русском языке приблизительно 400,000 слов, около 600 из них ввел Салтыков-Щедрин! Для сравнения Пушкин – около 150, Достоевкий – около 60. Щедрину мы обязаны появлению, например, таких слов, как «мягкотелость», «изнеженность», «стеснительность», «паршивость», «голосистость», «гласность».

Проза Щедрина — своего рода исторический документ, который показывает характерные черты ломки общественных взглядов и настроений населения, которая сопровождала отмену крепостного права и развитие страны по капиталистическому пути.

Обед по-праздничному Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович “Пошехонская старина”

Обед подается по-праздничному, в три часа, при свечах, и длится, по крайней мере, полтора часа. Целая масса лакеев, своих и чужих, служит за столом. Готовят три повара, из которых один отличается по части старинных русских кушаньев, а двое обучались в Москве у Яра и выписываются в деревню зимою на несколько недель. Сверх того, для пирожных имеется особенный кондитер, который учился у Педотти и умеет делать конфекты. Вообще в кулинарном отношении Гуслицыны не уступают даже Струнниковым.

Разнообразная и вкусная еда на первых порах оттесняет на задний план всякие другие интересы. Среди общего молчания слышно, как гости жуют и дуют. Только с половины обеда постепенно разыгрывается обычная беседа, темой для которой служат выяснившиеся результаты летнего урожая. Оказывается, что лето прошло благополучно, и потому все лица сияют удовольствием, и собеседники не прочь даже прихвастнуть.

– И урожай хорош, и заготовки вышли удачные, только вот грибов не родилось: придет великий пост, во щи покинуть нечего! И заметьте, уж третий год без грибов сидим, а рыжика так и в помине давным-давно нет, – что бы за причина такая?

– А та и причина, что настоящих грибных дождей не бывало! – разрешает какая-нибудь опытная хозяйка.

– Нет, кажется, и дождей немало прошлым летом было, – возражает другая опытная хозяйка, – а так, должно быть, не к году…

– Были дожди, да не грибные, – настаивает первая, – иной раз целое лето льют дожди, а грибами и не пахнет. А отчего? – оттого, что дожди не те! И вдруг под самый конец грянет грибной дождик – и пойдет, и пойдет! И рыжики, и грузди, и белые грибы… обору нет!

– Дивны дела твоя, Господи! вся премудростию сотворил еси! – отзывается голос с мужского конца стола.

Наконец подают нетерпеливо ожидаемое детьми пирожное. Оно двух сортов. Сначала разносят фигурные венчики, сделанные из нарезанного миндаля; потом – желе малинового цвета с прилепленною во внутренней пустоте восковою свечой. Эффект, производимый этим своеобразным освещением, всех приводит в восторг.

– Ишь ведь до чего дошли! – любуется Надежда Игнатьевна Корочкина, – не только для вкуса, да и для глаз чтобы приятно было! Скоро ладиколоном вспрыскивать будут, чтоб и пахло хорошо!

– Эту новинку наш Сидорка-кондитер из Москвы принес, – сообщает хозяйка, – нынче, говорит, у главнокомандующего всегда за парадными обедами такое желе подают.

– Это еще что! каклеты в папильотках выдумали! – прибавляет полковник, – возьмут, в бумагу каклетку завернут, да вместе с соусом и жарят. Мне, признаться, Сенька-повар вызывался сделать, да я только рукой махнул. Думаю: что уж на старости лет новые моды заводить! А впрочем, коли угодно, завтра велю изготовить.

– Вели, сударь, вели! пускай дорогие гости попробуют! – решает старушка полковница.

Но вот гости с шумом отодвигают стулья и направляются в гостиную, где уже готов десерт: моченые яблоки, финики, изюм, смоква, разнообразное варенье и проч. Но солидные гости и сами хозяева не прикасаются к сластям и скрываются на антресоли, чтобы отдохнуть часика два вдали от шума.

К семи часам, когда молодежь успела уж набегаться и наиграться, сходят с антресолей солидные гости. Появляются лакеи с подносами, установленными чашками с чаем; за ними другие разносят целые груды разнообразного печенья: десерт в гостиной освежается. Словом сказать, полагается начало новой еде, которая уж и не прекращается до глубокой ночи…

Рецепты некоторых вышеперечисленных блюд, опубликованные на сайте «Деревенское хозяйство»:

Михаил Салтыков-Щедрин

М ихаил Салтыков-Щедрин учился в Царскосельском лицее и мечтал стать «наследником» Пушкина. Из-за того, что он совмещал литературу с государственной службой, писателю пришлось взять псевдоним. Салтыков-Щедрин 16 лет проработал редактором журнала «Отечественные записки». Он прославился как автор «Губернских очерков», сатирического романа «История одного города» и «Сказок для детей изрядного возраста», в которых высмеивал чиновников и помещиков.

«Помню, что меня секут. секут как следует, розгою»: детские годы

Михаил Салтыков родился 15 января 1826 года в селе Спас-Угол, в Калязинском уезде Тверской губернии (сейчас — Московская область). Его отец Евграф Салтыков работал чиновником Московского архива иностранной коллегии. В 1816 году он ушел в отставку и поселился в фамильной усадьбе. Мать Ольга Забелина происходила из купеческой семьи. Она занималась воспитанием детей, которых в семье было девять. Забелина строго наказывала их за любую провинность. Салтыков писал в поздние годы: «А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут. секут как следует, розгою. Было мне тогда, должно быть, года два, не больше».

Фамилия Салтыков-Щедрин была псевдонимом писателя. Он печатал свои произведения под именем «надворного советника Николая Щедрина». По одной из версий, взять такой псевдоним предложила жена Салтыкова-Щедрина, поскольку в своих произведениях он был очень щедр «на всякого рода сарказмы». По другой — он позаимствовал фамилию у кого-то из знакомых.

С трех лет Салтыков-Щедрин наблюдал, как занимаются его старшие братья и сестры. Поэтому уже в раннем детстве он хорошо разговаривал по-французски и по-немецки. С шести лет будущего писателя учил грамоте крепостной художник Павел Соколов, а латынь ему преподавал священник из соседнего села Заозерье. К поступлению в учебное заведение Салтыкова-Щедрина готовила и сестра Надежда, выпускница института благородных девиц.

«Начал писать стихи, за которые был часто наказываем»: учеба в Царскосельском лицее

В августе 1836 года Салтыков-Щедрин успешно сдал экзамены и поступил сразу в третий класс Московского дворянского института. В этом закрытом учебном заведении для детей российских дворян воспитывались поэт Василий Жуковский, драматург Александр Грибоедов, писатель Михаил Лермонтов. Учился Салтыков-Щедрин на отлично. Каждые полтора года институт переводил двух лучших воспитанников в Царскосельский лицей, где раньше учился Александр Пушкин. В 1838 году туда отправили и Салтыкова-Щедрина.

В 1830-х годах Николай I реформировал Царскосельский лицей — теперь он напоминал военное учебное заведение. Здесь ввели строгий солдатский режим, отдельные комнаты перестроили в казармы. В те годы в лицее учились в основном дети военных. С общими комнатами и режимом Салтыков-Щедрин был знаком еще с Дворянского института, но соблюдал военную дисциплину с трудом, да и среди аристократов чувствовал себя одиноко.

Все свободное время Салтыков-Щедрин проводил в уединении. Он сочинял стихи, переводил зарубежных поэтов, читал книжки, журналы и мечтал стать «наследником» Пушкина. Сокурсники смеялись над начинающим поэтом и дразнили его «умником». Новое лицейское начальство тоже не приветствовало занятия литературой, поэтому Салтыков-Щедрин прятал свои сочинения в сапоги, но их всего равно находили. Он вспоминал: «Я начал писать стихи, за которые был часто наказываем».

В 1842 году журнал «Библиотека для чтения» напечатал стихотворение Салтыкова-Щедрина «Лира», еще несколько его сочинений вышло в «Современнике». Однако критики считали его стихи слабыми, а сам Салтыков-Щедрин позднее писал: «Я безразлично пародировал и Лермонтова и Бенедиктова; на манер первого скорбел о будущности, ожидавшей наше «пустое и жалкое поколение»; на манер второго — писал послания «К Даме, Очаровавшей Меня Своими Глазами». В 1844 году он разочаровался в себе как в поэте и больше стихов не писал.

«Пятницы» Петрашевского, собственный кружок и первые повести

Салтыков-Щедрин окончил лицей в 1844 году. В его аттестате были отмечены успехи в учебе, особенно «в законе божием, статистике и русской словесности». Однако из-за неидеального поведения он получил чин ниже, чем остальные, и стал не титулярным советником, а коллежским секретарем, то есть мог занимать низшие руководящие должности, но не получил пока личное дворянство. Осенью того же года он поступил на службу в Канцелярию военного министерства.

Жил Салтыков-Щедрин бедно, в съемных квартирах. Однако он часто ходил в театры и оперу, а позднее писал в цикле автобиографических очерков «Мелочи жизни: «Иногда, ради билета в театр, я вынуждался заменять скромный кухмистерский обед десятикопеечной колбасой с булкой». В 1845 году Салтыков-Щедрин начал посещать собрания, которые по пятницам устраивал у себя дома его лицейский друг — философ-социалист Михаил Петрашевский. На этих встречах обсуждали работы французских утопистов Шарля Фурье и Этьена Кабе, принципы «свободы, равенства и братства», Великую французскую революцию 1789 года, отмену крепостного права. Позднее Салтыков-Щедрин вспоминал: «Я примкнул к западникам к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас. Мы не могли без сладостного трепета помыслить о «великих принципах 1789 года» и обо всем, что оттуда проистекало».

Через два года Салтыков-Щедрин и его друзья — публицист-экономист Владимир Милютин и литературный критик Валериан Майков — перестали посещать «пятницы» Петрашевского и образовали собственный кружок. Они видели противоречия между идеями утопистов, Петрашевского и российской реальностью. Их Салтыков-Щедрин и описал в своей первой повести «Противоречия». Вскоре ее напечатали в журнале «Отечественные записки». Писатель посвятил это произведение своему другу Милютину, а в главном герое Андрее Нагибине описал типичный характер русского интеллигента сороковых годов, который не находил своего места: «Я и не утопист, потому что утопию свою вывожу из исторического развития действительности, потому что населяю ее не мертвыми призраками, а живыми людьми, имеющими плоть и кровь, и не консерватор. потому что не хочу застоя, а требую жизни, требую движения вперед».

Произведение построено на дневниковых записях Нагибина и его возлюбленной Тани. В них он рассуждал об отношении человека к действительности, к жизни, к природе, к другому человеку, а также о способах преобразования самодержавно-крепостнического строя и в итоге запутался в противоречиях собственной мысли.

В 1848 году Салтыков-Щедрин написал свою вторую повесть «Запутанное дело». В ней он вслед за писателями Николаем Гоголем и Федором Достоевским создал свой образ маленького человека. Его герой Иван Мичулин — выходец из небогатой дворянской семьи. Он, по словам литературоведа Константина Тюнькина, «вовсе не мыслитель и не деятель, просто ищет своего места под солнцем и, оказавшись лишним «на пиру жизни», погибает, так и не поняв, зачем искал, страдал, чувствовал — зачем жил». В «Запутанном деле» Салтыков-Щедрин создал двух персонажей — Алексиса Звонского и Вольфганга Беобахтера — по прототипам петрашевцев Алексея Плещеева и Николая Спешнева. И если Звонской лишь отличался «анонимной восторженностью» по поводу февральской революции во Франции, то Беобахтер требовал непременного «ррразрушения» самодержавно-крепостного строя в России. А когда Мичулин пришел к ним со своим «запутанным делом», персонажи посоветовали ему прочитать «крохотную книжонку из тех, что в Париже, как грибы в дождливое лето, нарождаются тысячами». Так главный герой тоже задумался об общественной несправедливости и ему начал грезиться «обаятельный дым» восстания. Поэтому когда Салтыков-Щедрин захотел напечатать повесть в «Современнике», ему отказали. Редактор журнала Иван Панаев писал: «Пусть лучше автор отдаст в другой журнал, там авось пропустят. А цензура в «Современнике» такую повесть не только запретит, но еще и гвалт поднимет». И повесть опубликовали в «Отечественных записках».

В то же время шеф жандармов граф Алексей Орлов представил Николаю I доклад «О журналах «Современник» и «Отечественные записки». Граф был испуган новой революцией во Франции и предлагал привести «к общему знаменателю» издания, которые позволяли себе «вредное направление». Император создал особый секретный комитет и приказал донести ему «с доказательствами где найдет какие упущения цензуры и ее начальства и которые журналы и в чем вышли из своей программы». Комитет приступил к «ревизии русской литературы» и обратил внимание на повести Салтыкова-Щедрина.

«Скитальческая жизнь в глухом краю»: ссылка в Вятку

Салтыков-Щедрин только получил повышение до титулярного советника, когда 20 апреля 1848 года в его квартире появился жандарм с предписанием ехать в какую-то «северную трущобу». Писателя выслали на службу в Вятку. Он прожил там до ноября 1855 года, и все это время ему было запрещено писать.

В Вятском губернском правлении Салтыков-Щедрин служил младшим чиновником. Но уже через два месяца губернатор назначил его своим старшим чиновником для особых поручений. Писатель расследовал мелкие дела — например, «о злоупотреблениях в Вятской городской полиции по заготовлению арестантской одежды». Он много работал, стал постоянным посетителем дома губернатора и светских салонов. В 1849 году составил отчет по управлению Вятской губернией за прошлый год — его представили министру внутренних дел. А в 1850 году Салтыков-Щедрин подготовил «Вятскую выставку сельских произведений». Министерство государственных имуществ назвало ее «одною из наиболее изобильных, благоустроенных и поучительных во всей империи». Вскоре писателя назначили советником Губернского управления. Он возглавил хозяйственное отделение, усмирял крестьянские бунты и ездил со следственными делами по Вятской, Пермской, Казанской и Нижегородской губерниям. Так Салтыков-Щедрин наблюдал за крестьянской и чиновничьей жизнью, которую впоследствии описал во многих своих произведениях.

В 1851 году в Вятку приехал новый вице-губернатор Аполлон Болтин. Вскоре Салтыков-Щедрин сблизился и с ним, часто бывал в гостях и влюбился в одну из дочерей чиновника — Елизавету. Он писал: «То была первая свежая любовь моя, то были первые сладкие тревоги моего сердца!» Вскоре губернатора с семьей перевели во Владимир, и перед их отъездом писатель попросил у Болтина руки его дочери, но тот посчитал, что Елизавета еще слишком юна, и отложил ответ на год. Болтин разрешил помолвку только в апреле 1855 года.

Салтыков-Щедрин несколько раз писал императору и просил освободить его из ссылки за хорошую службу. За писателя хлопотали родители и друзья, однако ответ был один — «рано».

18 февраля 1855 года скончался Николай I. А в сентябре в Вятку приехал генерал-адъютант Петр Ланской — двоюродный брат министра внутренних дел Сергея Ланского — с женой Натальей Гончаровой-Пушкиной. Им представили Салтыкова-Щедрина как талантливого человека и бывшего лицеиста, который, подобно Пушкину, испытал на себе немилость императора. Вскоре Ланской написал брату официальное письмо, в котором просил «исходатайствовать» Салтыкову-Щедрину «всемилостивейшее прощение». 12 ноября министр внутренних дел доложил о писателе Александру II, и тот приказал «дозволить Салтыкову проживать и служить, где пожелает».

«Писал и служил, служил и писал»: возвращение в Петербург

Салтыков-Щедрин выехал из Вятки 24 декабря 1855 года. Он погостил на родине у матери, съездил к невесте во Владимир и 14 января 1856 года наконец добрался до Санкт-Петербурга. Там он устроился в Министерство внутренних дел и служил под начальством Николая Милютина, тогда директора хозяйственного департамента. А 6 июня 1856 года писатель обвенчался с Елизаветой Болтиной в Москве в Крестовоздвиженской церкви на Воздвиженке. Однако из родственников на свадьбе со стороны Салтыкова-Щедрина присутствовал лишь младший брат Илья. Мать не одобряла этот брак и лишила сына материальной поддержки. Через год после свадьбы она писала другому своему сыну Дмитрию: «Да что делать ныне матери в отставке, только дай, а более и знать не хотим. Коллежский советник. с голой барыней своей. Вот ворона-то залетела в барские хоромы, ну да работай, пиши статьи, добывай деньги ради барыни».

В это время Салтыков-Щедрин активно занялся литературой. Как сам он вспоминал в свои поздние годы, «писал и служил, служил и писал». В 1856–1857 годах он создал «Губернские очерки» — цикл о провинциальной России, которую писатель досконально узнал за семь с половиной лет ссылки. Произведение сильно отличалось от прозы Салтыкова-Щедрина 1840-х годов. В нем, как писал литературовед Константин Тюнькин, автор представлял чиновника не как «бедного человека, вызывающего жалость и сочувствие», а как «грубого и хитрого стяжателя, хищника, паразитирующего на народном невежестве, бедности и несчастье».

Первым, кому Салтыков-Щедрин дал прочитать очерки, стал его бывший сослуживец по канцелярии военного министерства, беллетрист и критик Александр Дружинин. Он похвалил сочинения: «Вот вы стали на настоящую дорогу, это совсем не похоже на то, что писали прежде». Однако писатель опасался печатать обличительные очерки в «Современнике» и в 1856 году начал публиковать их в новом московском либеральном журнале «Русский вестник». «Губернские очерки» быстро стали популярны, Салтыкова-Щедрина называли наследником Николая Гоголя.

В 1858 году Салтыкова-Щедрина назначили вице-губернатором Рязани, а через два года перевели в Тверь. На службе он боролся со взяточничеством и воровством. Параллельно писатель печатал «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе», а также статьи по крестьянскому вопросу в журналах «Русский вестник», «Современник» и «Библиотека для чтения».

В 1862 году писатель вышел в отставку, переехал в Петербург и стал редактором «Современника» — его пригласил поэт и писатель Николай Некрасов, который на тот момент руководил журналом. Каждый месяц Салтыков-Щедрин выпускал обозрение «Наша общественная жизнь», но через два года покинул редакцию из-за внутренних разногласий и вернулся на государственную службу. В 1865–1868 годах он возглавлял Казенные палаты в Пензе, Туле и Рязани. В то же время Салтыков писал памфлеты-гротески, в которых начальники этих мест узнавали себя. Из-за этого у писателя часто возникали конфликты с местными властями, и ему приходилось менять место службы. Но после жалобы рязанского губернатора в 1868 году его окончательно отправили на пенсию. А в 1869-м Салтыков-Щедрин выпустил «Письма о провинции», в которых рассказал о своих наблюдениях за жизнью этих городов.

«Вершина сатирического искусства»: роман «История одного города»

С конца 1860-х Михаил Салтыков-Щедрин сосредоточился на литературе. Он переехал в Петербург и принял приглашение Николая Некрасова стать соредактором журнала «Отечественные записки». А в 1869 году начал по частям печатать «Историю одного города». Это произведение литературоведы назвали вершиной его сатирического искусства. В романе автор в ироничном тоне описал жизнь в вымышленном городе Глупове, а также высмеял деятельность градоначальников и его приближенных, которые в разное время там правили. Прототипами некоторых героев были императоры Петр I, Петр III, Павел I, Александр I, Николай I, а также государственные деятели Михаил Сперанский и граф Алексей Аракчеев.

В 1870 году произведение вышло отдельным изданием. Русский писатель Иван Тургенев похвалил книгу и отметил, что в ней отражена «сатирическая история русского общества во второй половине прошлого и начале нынешнего столетия». А публицист Алексей Суворин, напротив, выпустил статью «Историческая сатира», где писал, что Салтыков-Щедрин глумится над русским народом и искажает исторические факты. На это сатирик ответил: «Я же, благодаря моему создателю, могу каждое свое сочинение объяснить, против чего они направлены, и доказать, что они. направлены против тех проявлений произвола и дикости, которые каждому честному человеку претят».

«Его сказки — та же сатира, и сатира едкая»

В 1869 году Салтыков-Щедрин создал свои первые сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» и «Дикий помещик». В них писатель снова высмеивал помещичье-бюрократическую систему и воспевал крестьянский труд. Его сказки напоминали басни: в них были подтекст, мораль и много иносказаний.

В декабре 1882 года Салтыков-Щедрин вернулся к этому жанру и подготовил к февральской книжке «Отечественных записок» три сказки — «Премудрый пискарь», «Бедный волк» и «Самоотверженный заяц». Они уже больше напоминали русские народные сказки о животных, но в то же время несли социально-политический смысл. Тогда же «Отечественные записки» уже начали получать предупреждения о цензуре. Поэтому Салтыков-Щедрин решил выпустить эти три сказки только через два года. К произведениям он добавил подзаголовок: «для детей изрядного возраста». Один из цензоров писал: «То, что г. Салтыков называет сказками, вовсе не отвечает своему названию; его сказки — та же сатира, и сатира едкая… направленная против общественного и политического нашего устройства». Вторую и третью серии сказок цензура не пропустила, а в апреле 1884 года «Отечественные записки» закрыли за «вредное направление». Сборник «Сказки», цикл очерков «Мелочи жизни» и автобиографический роман «Пошехонская старина» Салтыков-Щедрин публиковал уже в журнале «Вестник Европы». Но не все сказки вышли в печать при жизни автора. Параллельно писатель создавал романы «Современная идиллия» и «Господа Головлевы», а также цикл «Пошехонские рассказы».

В начале 1870-х у Салтыкова-Щедрина родились двое детей — Константин и Елизавета. Дочь его друга Софья Унковкая вспоминала: «Издавая свои сочинения, всегда мечтал составить капитал не менее как в 300 тысяч, чтобы обеспечить жену, сына и дочь, и это ему удалось. К концу жизни капитал его как раз равнялся этой цифре, который он разделил между тремя».

С 1875 года писатель тяжело болел. В последний год жизни он писал: «Не проходило почти ни одного дня, в который я мог бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болезненные припадки и мучительная восприимчивость, с которою я всегда относился к современности, положили начало тому злому недугу, с которым я сойду в могилу». А закрытие «Отечественных записок» и болезнь сына окончательно сломили его. И тем не менее писатель трудился до последнего: за несколько дней до смерти он начал писать произведение «Забытые слова».

Салтыков-Щедрин считал, что все литераторы, особенно схожих взглядов, должны покоиться на Волковском кладбище. Здесь были похоронены писатели Александр Радищев, Виссарион Белинский, Николай Добролюбов, Дмитрий Писарев, Иван Тургенев. Поэтому в 1878 году он рассердился, когда Николай Некрасов, согласно завещанию, был погребен на кладбище петербургского Новодевичьего монастыря, а не на Волковском «со своими».

Михаил Салтыков-Щедрин умер 10 мая 1889 года в Петербурге. По завещанию его похоронили рядом с Иваном Тургеневым на Волковском кладбище.